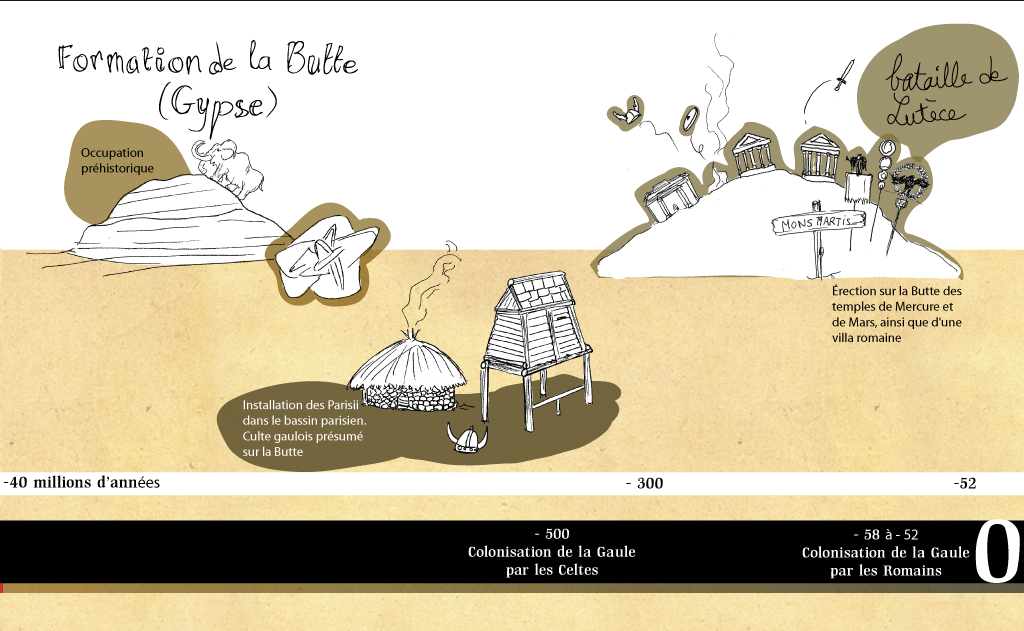

En 52 avant J.C., Jules César s’empare de la Gaule lors de la bataille décisive de Lutèce. Les Parisii préfèrent brûler leur ville plutôt que la livrer aux Romains. Les nouveaux maîtres transforment l’ancien sanctuaire en un temple à Mercure, l’équivalent latin du dieu gaulois Lug.

Un second temple est élevé sur le sommet de la colline, dédié à Mars, le dieu de la guerre. Il célèbre la conquête romaine et donne un premier nom à la Butte : Mons Martis, le Mont de Mars

Paganisme gaulois supposé : dieu Lug, latinisé en Lugus, que César présente comme le plus haut dieu gaulois et qu’il identifie au latin Mercure. La situation topographique : un site en hauteur avec des sources et forêts, une terrasse

tournée vers l’Ouest et le traditionnel continuum du culte remarqué par l'érection d’un temple à Mercure sur la terrasse, se prête à l'identification d'un lieu de culte gaulois.

Crânes et fossiles découverts par Georges Cuvier qui fonde la paléographie d'après ces découvertes. Des ossements de rennes laissent à penser que des anfractuosités de la Butte furent occupées par des hommes préhistoriques.

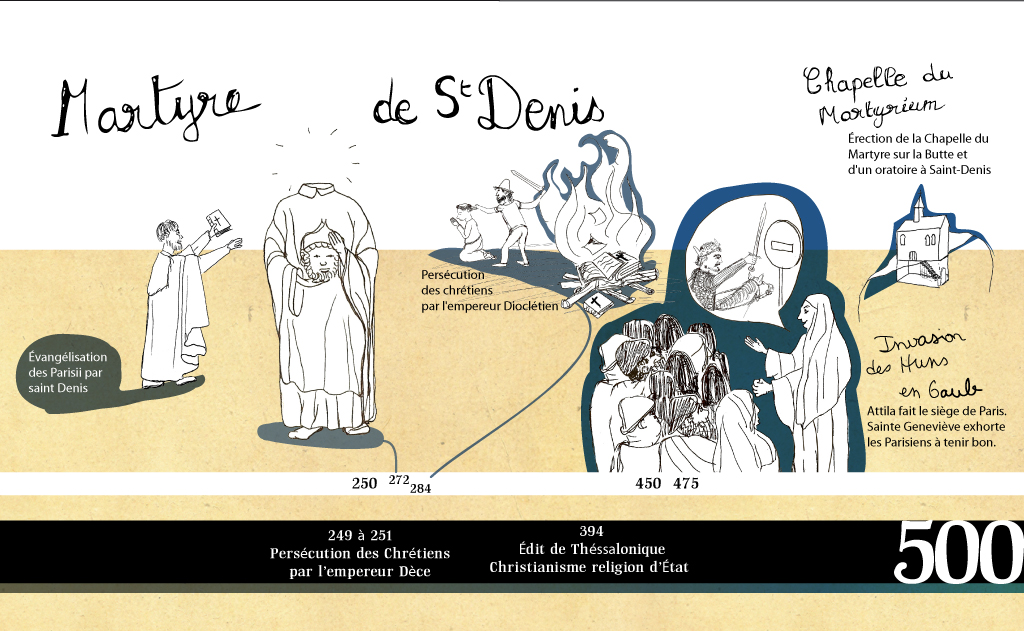

Selon la tradition, sainte Geneviève, agée de 28 ans, convainc les habitants de Paris de ne pas abandonner leur cité aux Huns. Grâce à sa force de caractère, elle encourage les Parisiens à résister par les paroles célèbres :

"Que les hommes fuient, s’ils veulent, s’ils ne sont plus capables de se battre. Nous les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu’Il entendra nos supplications." De fait, Attila épargnera Paris.

Après la décollation de saint Denis, un culte chrétien s'établit sur la Butte. On élève une chapelle sur le lieu du martyre, le « Sanctus Martyrium », qui devient un célèbre pèlerinage au Moyen Âge. Sainte Geneviève, grande admiratrice

de saint Denis, est peut-être celle qui a érigée la chapelle primitive du Martyrium en même temps qu’un oratoire sur la tombe du saint (future basilique de Saint-Denis).

La dernière et la plus grave des persécutions de chrétiens dans l'Empire romain.

D’après la légende, saint Denis est l’un des sept missionnaires partis de Rome pour évangéliser la Gaule au milieu du IIIe siècle. Arrivé à Lutèce, il fait de nombreuses conversions avant qu'on ne vienne les arrêter, lui et ses compagnons, le prêtre Eleuthère et le diacre Rustique et qu'on les conduise devant le prévôt romain. Malgré la torture, ils refusent de renier leur Dieu et sont condamnés à être exécutés au temple de Mars, tout en haut de la Butte. Mais c’est à mi-chemin de la pente, sur la terrasse aujourd’hui place des Abbesses, que les

légionnaires décapitent Denis et ses deux compagnons.Le saint se relève, prend sa tête dans les mains et continue à grimper la butte, guidé par un ange, en suivant le chemin qui deviendra la rue des Martyrs. Il fait une halte pour laver sa tête à une source et poursuit sa route sur six kilomètres, jusqu'à l'actuelle ville de Saint-Denis. Il tombe finalement aux pieds de la veuve Catulla qui le fait enterrer.

Evangélisation de la Gaule par sept missionnaires dont saint Denis, "apôtre des Parisiens"

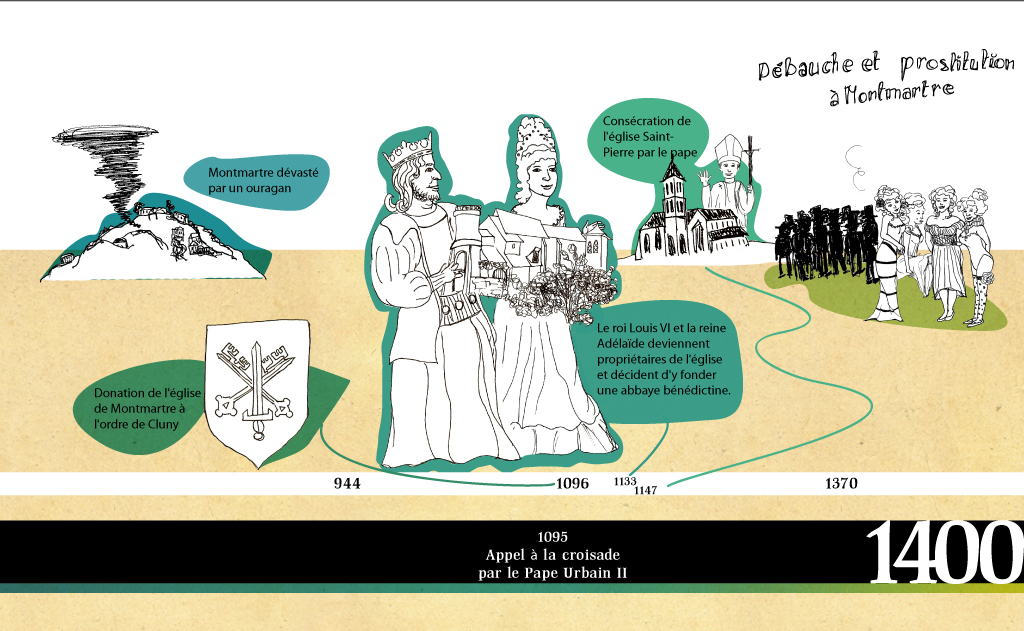

« Un p rapporte que, vers cette année-là, la première ribaude connue, Margot la Barre, "s'esbattait" en bonne compagnie "en la ville" de Montmartre… Prostitution et débauche n'avaient pas attendu l'époque moderne pour s'installer à Montmartre. » (P. Mellot, 2008.)

En présence de Saint Bernard (de Clairvaux) et Pierre le Vénérable (de Cluny), deux sommités théologiques du temps.

Le roi Louis VI le Gros, voulant faire plaisir à sa femme la reine Adélaïde de Savoie, rachète les terres aux moines et fait construire une église et un monastère qui sera donné aux Bénédictines de Saint-Pierre-des-Dames. La reine Adélaïde s’y retire et y meurt en 1154.

L’Abbaye de Montmartre devient une des plus riches et des plus importantes du royaume. L’Abbaye Bénédictine favorise la plantation de vignes sur les pentes de la butte, les religieuses avaient droit de pressoir.

Les Bouchard de Montmorrency cèdent l'église de Montmartre et ses dépendances à l'abbaye clunisienne Saint-Martin-des-Champs. Le sanctuaire (Martyrium), qui appartient à une congrégation de laïcs, est cédé quelques temps après (1119).

Un ouragan dévaste la colline de Montmartre, détruisant l'église et ravageant vignes et moissons. Reconstruction nécessaire de l'église Saint-Pierre.

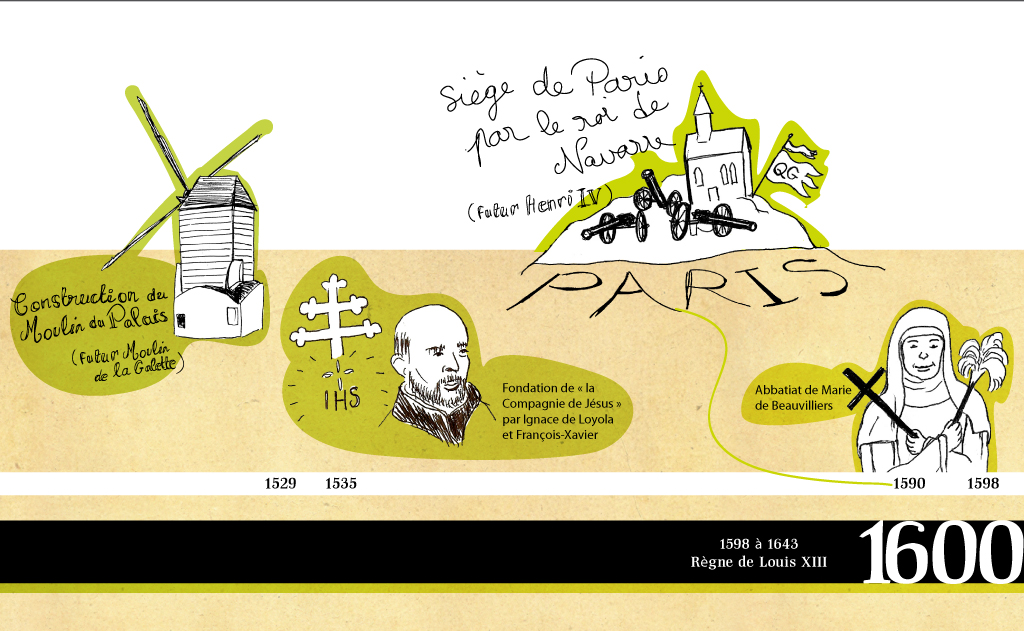

Marie de Beauvilliers, la soeur de Claude, remit de l’ordre dans l'Abbaye délabrée tant physiquement que moralement. Elle restaure une vie bénédictine fervente. Marie est considérée comme une grande réformatrice du catholicisme monacal.

L'abbesse de Montmartre, Claude de Beauvilliers, n'avait que 17 ans quand le roi de Navarre, futur Henri IV, est venu assiéger Paris avec ses 12 000 hommes, et logea à l’Abbaye. Il prend grand soin du monastère et de son abbesse qui le suit à Senlis lorsqu’il lève le siège. Elle lui présente sa cousine germaine, Gabrielle d’Estrées, qui la supplante dans le coeur du roi et laissera son nom au "parc de la

Belle Gabrielle" aujourd'hui disparu mais dont le souvenir perdure "rue Gabrielle".

L'épisode, rapporté par Henri Sauval, a donné lieu à bien des fantasmes et fit une très mauvaise réputation à l'Abbaye, qualifiée de "magasin des putains de l'armée".

Dans la chapelle (crypte du Martyrium) aujourd’hui disparue et qui s’élevait à cet endroit, saint Ignace de Loyola, saint François-Xavier et leurs compagnons consacrèrent, le 15 août 1534, par un voeu solennel, dit le "voeu de Montmartre", la Compagnie de Jésus, « fille de Montmartre, des martyrs, et de la France ». Ainsi naissait sur la Butte l’ordre des Jésuites.

Premier des moulins de Montmartre, il devient Moulin-Vieux-du-Palais (ou Moulin-Vieux) en 1622 quand est construit un autre Moulin du même nom. Une trentaine de moulins furent contruits sur la butte (15 officiellement reconnus). On y moulait de tout : du blé pour le pain, du gypse pour le plâtre, du raisin pour le vin.

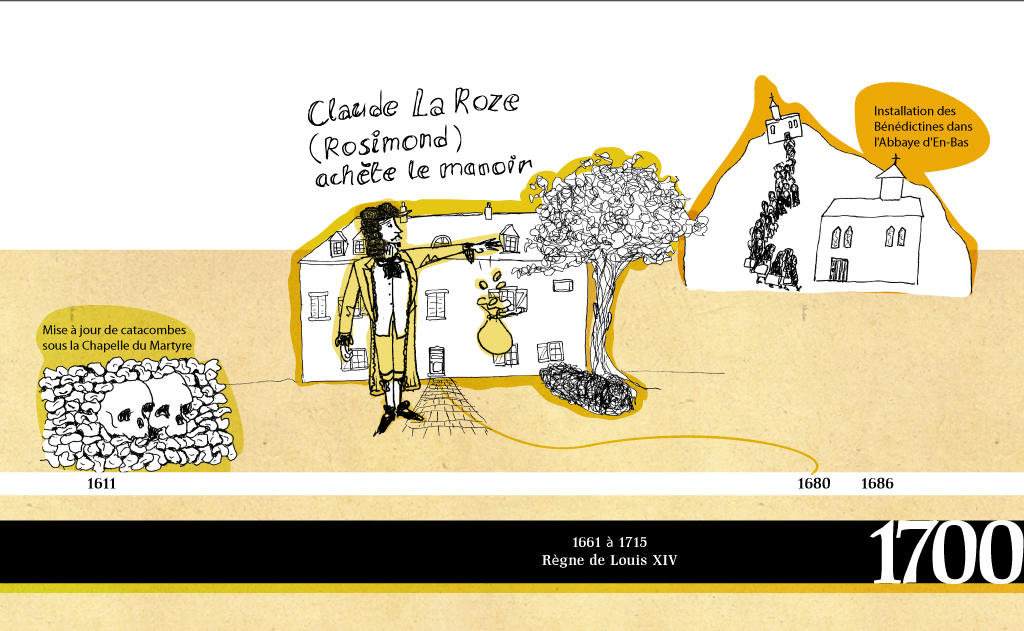

L’Abbaye se divise en deux, celle d’en haut et celle d’en bas, avec un dénivelé de 400 mètres très difficile à franchir. La partie du haut fut progressivement abandonnée. La partie du bas fut développée, enrichie d’un cloître et exposant de nombreuses reliques. Elle restera le siège des Dames de Montmartre jusqu’à la Révolution.

A la suite d'un incedie des bâtiments de l'Abbaye d'En-haut, Louis XIV décide que la communauté religieuse et ses trésors s'installent désormais dans l'Abbaye d'En-Bas, dont l'entrée principale se trouvait place des Abbesses.

Claude La Roze, dit Rosimond, célèbre comédien de la troupe de Molière achète une maison du XVIe : le "Manoir de Rosimond" qui abrite aujourd'hui le musée de Montmartre depuis 1960. C'est la plus vieille demeure de la Butte.

Des travaux entrepris dans la chapelle mettent à jour une crypte creusée dans la roche, véritable catacombe où l’on célébrait les saints martyrs. Marie de Médicis s’y rendit avec toute la Cour, les pèlerinages furent nombreux, ce qui renfloua les caisses des Bénédictines.

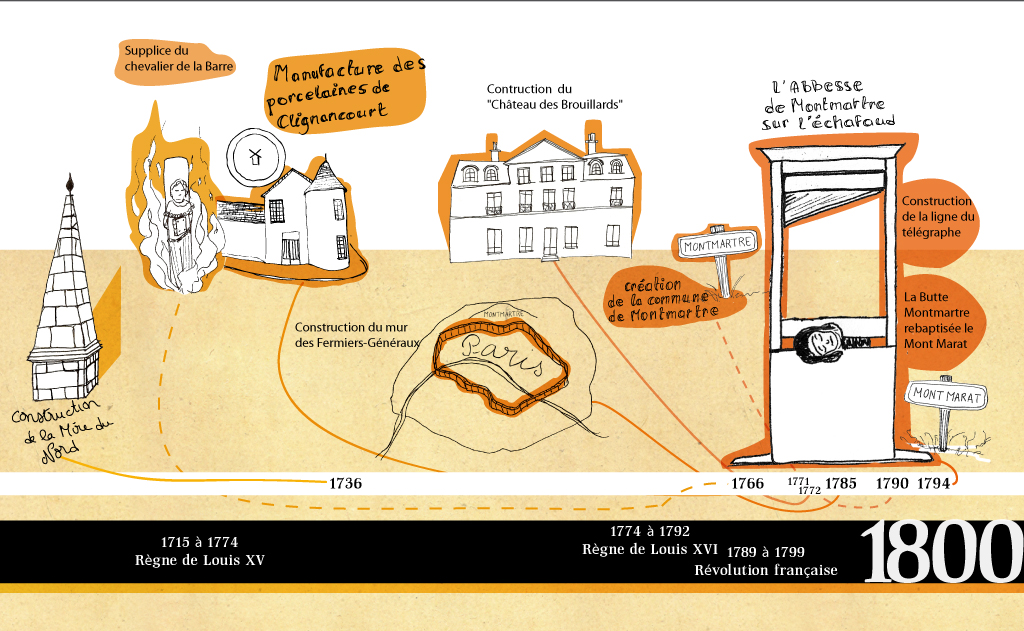

Dernière abbesse de Montmartre, Louise de Montmorency-Laval est décapitée le 2 juillet, à l’âge de 71 ans. Complètement sourde et aveugle, elle ne comprenait rien aux accusations ne put répondre à Fouquier-Tinville. Il la condamna à mort pour « avoir comploté sourdement et aveuglément contre la République ».

Les biens de l’Abbaye furent confisqués par la Révolution et partagés en lots. Les acheteurs, des maçons et des carriers, rasèrent tous les bâtiments pour vendre les matériaux, le sol fut défoncé pour extraire le gypse.

cf. Charles Sellier, "le Mont Marat", in Curiosités du Vieux Montmartre, 1893.

Village hors de Paris, Montmartre devint une commune de la Seine quand sont formés communes et départements.

Un vieux moulin du XVIe siècle, qu'on appelait "Moulin à vin", servait de pressoir. En 1772, un avocat au Parlement rachète le moulin en ruine et ses 7000 m2 de terrain pour y construire sa demeure, une "folie" comme on disait à l'époque. Cette bâtisse fut vite appelée "Château des Brouillards" en raison des brumes matinales qui flottent alentour.

En lieu et place du clocher, l'église Saint-Pierre accueille une station du télégraphe Chappe qui communique avec celle de Ménilmontant.

Louis XVI décide de la construction d’un mur d’octroi, qui coupe Montmartre en deux. Ce "mur murant Paris qui rend Paris murmurant", selon la formule de l'époque. Il fut érigé pour forcer le paiement de l'impôt sur les marchandises entrant dans Paris. Ce mur, très impopulaire, provoquait de vives protestations. On allait boire à Montmartre, de l'autre côté du mur, pour échapper à l'octroi sur le vin.

La marque déposée fut un moulin, signe très représentatif du lieu. Le 25 octobre 1775, Pierre Peruelle reçoit la protection de Monsieur, Comte de Provence, frère de Louis XVI et futur Louis XVIII. En remerciement, Peruelle marqua désormais les pièces du chiffre de son protecteur, soit par "M" couronné, soit par les initiales "LSX" entrelacées.

Condamné pour blasphème, le chevalier de La Barre est donc condamné à subir la torture ordinaire et extraordinaire pour dénoncer ses complices, à avoir le poing et la langue coupés, à être décapité et brûlé avec l’exemplaire du Dictionnaire philosophique cloué sur le torse.

C'est une petite pyramide construite à Montmartre par Cassini fils pour permettre les travaux de triangulation destinés à déterminer le méridien de Paris.

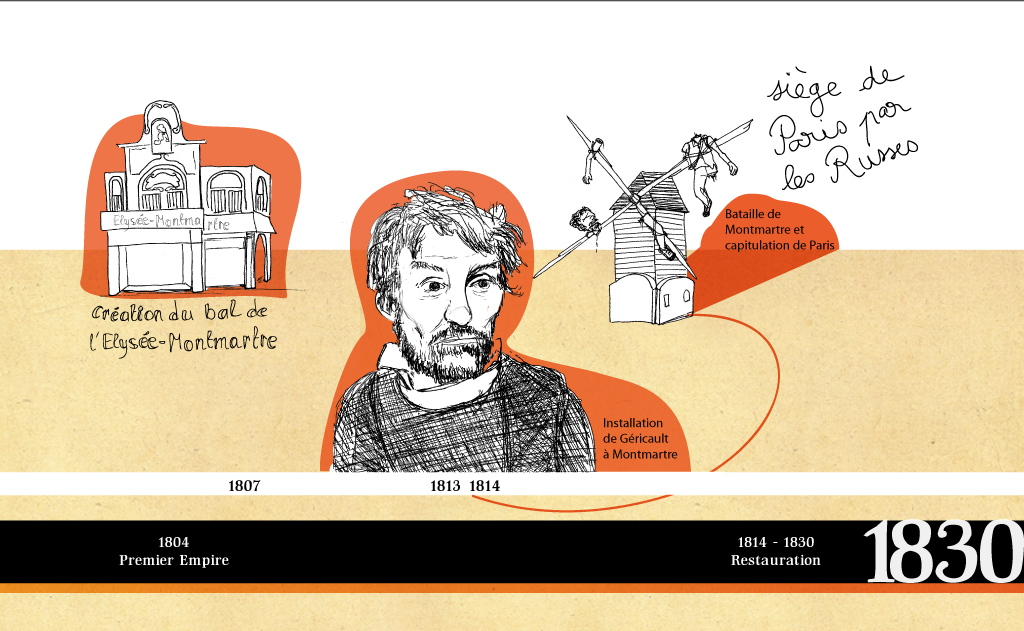

La campagne de Russie menée en 1812 fut désastreuse : la Grande Armée s'est complètement dissoute et les alliés de la vieille se sont retournés contre Napoléon. Les Russes, désormais coalisés avec les Anglais, les Prussiens et les Autrichiens, marchent sur Paris au printemps 1814. Le 30 mars, ils font le siège de la capitale : c'est la bataille de Paris, qui cèle la chute du Premier Empire.

Défense héroïque des frères Debray, les meuniers de la Butte, qui tiennent tête, armes à la main, à une colonne russe dirigée par le Général Langeron, émigré à la Révolution et qui servait le Tzar.

La mort de trois des quatre frères entrent dans la légende. Ecartelé sur les ailes du moulin.

Selon la tradition, les cosaques, qui occupèrent un temps la butte après la capitulation de Paris, venaient boire un verre à "La Mère Catherine" (place du Tertre) en criant "Bistro, bistro !" (Vite, vite), car ils n'avaient par l'autorisation de leur officiers. C'est ainsi que naquit le nom "bistrot" pour désigner un débit de boisson parisien. Mot resté dans le langage courant.

Anecdote : Un jour passant fièrement à cheval à la barrière des Martyrs, "sa boîte à couleur accrochée au pommeau de sa selle", Géricault fait une mauvaise chute. Condamné à l'immobilité, il meurt à 32 ans, le 18 janvier 1824.

Premier bal populaire fondé en 1807, où est né le French Cancan. Lieu de réunion des clubs révolutionnaires sous la Commune, et même salle de boxe et de catch ! On y a pratiqué un nouveau style de danse : le quadrille naturaliste, ou cancan, exécuté notamment par Valentin le Désossé ou Grille d'Égout.

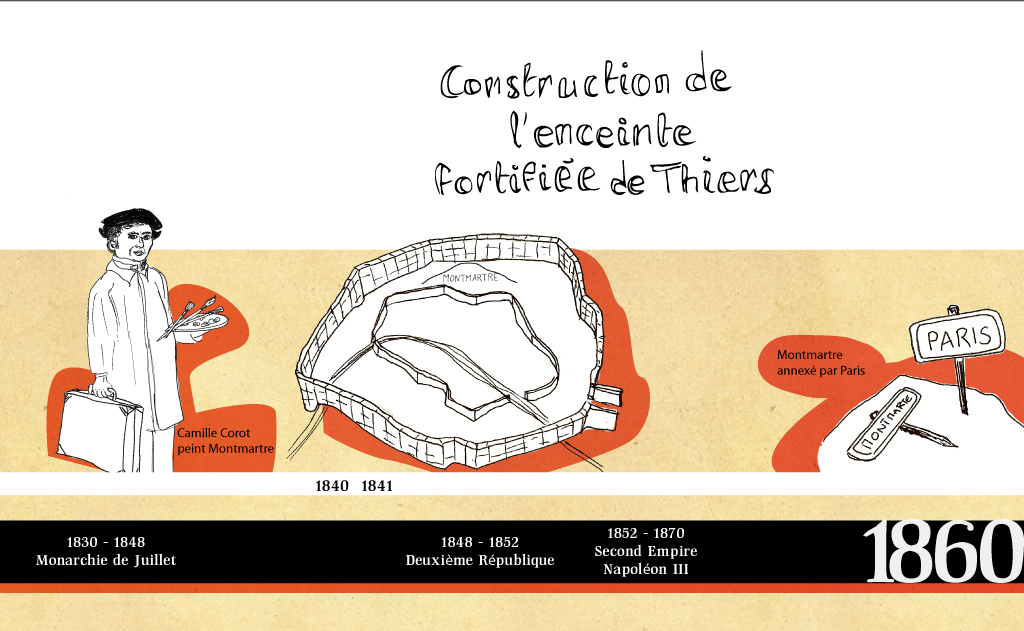

Le Mur des Fermiers-Généraux est détruit et la commune de Montmartre annexée par Paris. La partie hors des fortifications de l'enceinte de Thiers est rattachée à Saint-Ouen. Montmartre devient un quartier du 18e arrondissement. dont Georges Clémenceau fut le premier maire.

Adolphe Thiers, ministre de Louis-Philippe, entreprend la construction d'une nouvelle enceinte fortifiée autour de Paris, qui partage en deux le territoire de la commune de Montmartre. Cette enceinte sera détruite entre 1919 et 1929.

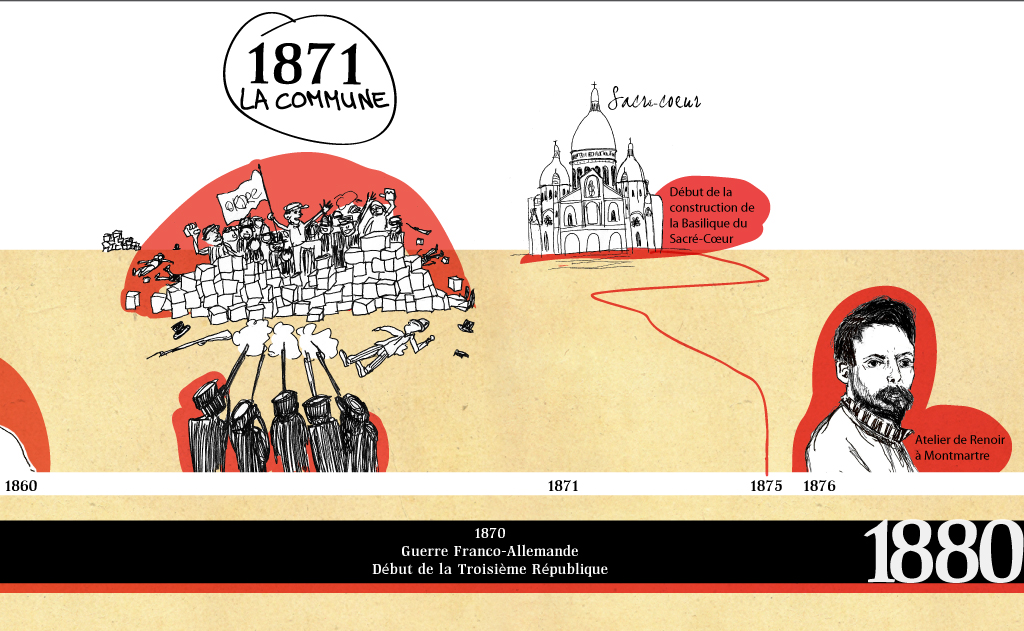

La Basilique du Sacré-Coeur est construite par souscription nationale pour expier les massacres perpétrés durant de la Commune après la défaite contre l'Allemagne.

Auguste Renoir loue un atelier dans l’aile gauche du Manoir de Rosimond pour travailler sur son célèbre tableau Le Moulin de la Galette.

Camille Corot s'installe sur la butte. Il y exécute le Moulin de la Galette, l'une des oeuvres majeures consacrées à Montmartre, avec la Rue Saint-Vincent et la Tour du Télégraphe.

Montmartre prend parti en faveur du mouvement Révolutionnaire de la Commune qui s'est développé dans Paris après la chute du Second Empire. La révolutionnaire Louise Michel fait partie des animatrices de la Commune à Montmartre.

22 janvier : manifestations (émeutes) place de l'Hôtel de Ville contre le rationnement du pain. Fusillade, barricades, répression.

23 janvier : fermeture des clubs révolutionnaires accusés d'engager la guerre civile. "Alors tout devint club, la rue fut tribune, les pavés se soulevaient d'eux-mêmes."(L. Michel)

8 février : élection législative (Clémenceau élu député)

19 février : la nouvelle Assemblée nomme Thiers chef du pouvoir exécutif de la République française

1er mars : l'Assemblée notifie les préliminaires de la paix et les Prussiens défient sur les Champs-Elysées. Les bataillons de la garde nationale de Montmartre hissent les canons sur les hauteurs de la Butte pour les mettre « sous la garde du peuple ».

18 mars : le général Subsielle envahit Montmartre avec 6000 hommes

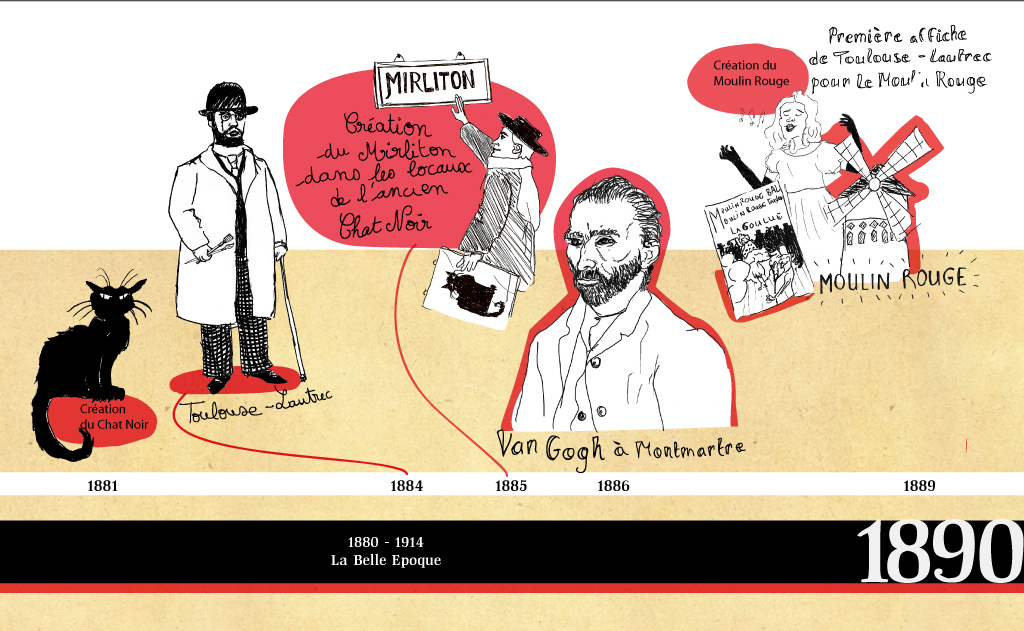

Avec sa gigantesque piste de danse, ses jeux de miroirs, son jardin avec un éléphant... le cabaret qui naît au pied de la butte Montmartre invente un genre nouveau, le music-hall. Joseph Oller et Charles Zidler ont surnommé leur établissement "le premier Palais des Femmes". Immortalisé par le peintre Henri de Toulouse-Lautrec, le Moulin Rouge est célèbre pour le quadrille excentrique que dansait alors La Goulue et qui deviendra le french-cancan.

Yvette Guilbert connaît le succès au Moulin Rouge. Marcel Proust lui consacre son premier article dans Le Mensuel en février 1891. Elle partage l'affiche avec les danseuses Jeanne Avril et la Goulue, à qui l'on doit le french-cancan. (vérifier les dates)

En 1891, les rues de Paris se couvrent d'une affiche pour le Moulin Rouge, au style radicalement différent des compositions habituelles. C'est le peintre Toulouse-Lautrec qui fait ainsi descendre l'art dans la rue.

En moins de dix ans, avec ses audaces de mise en page, son goût de la synthèse et des contrastes de couleurs, le peintre s'affirme comme l'un des maîtres de l'affiche qui grâce à lui devient un art à part entière.

Vincent van Gogh habite deux ans avec son frère Théo rue Le Pic. Il peint de nombreuses paysages de la butte et des moulins.

Le Chat Noir quitte sa petite salle étriquée pour s'installer dans un hôtel particulier. C'est dans ce lieu nouveau cabaret qu'Henri Rivière crée le théâtre d'ombres.Aristide Bruant reprend l'ancien Chat Noir et crée Le Mirliton, cabaret qui poursuivra son activité jusqu'en 1895.

Toulouse-Lautrec s'installe à Montmartre, 19bis rue Fontaine, comme sous-locataire de Lily et Albert Grenier. Il fait la connaissance d'Edgar Degas, qui a son atelier dans la maison attenante (jusqu'en 1891), et lui voue une grande admiration.

Un cabaret d'un genre nouveau s'ouvre au pied de la Butte Montmartre : Le Chat Noir, qui, sous la direction de Rodolphe Salis, sera pendant seize ans l'un des lieux les plus célèbres de l'histoire littéraire, artistique et poétique de Paris. Le Chat Noir incarne à lui seul "l’esprit montmartrois".

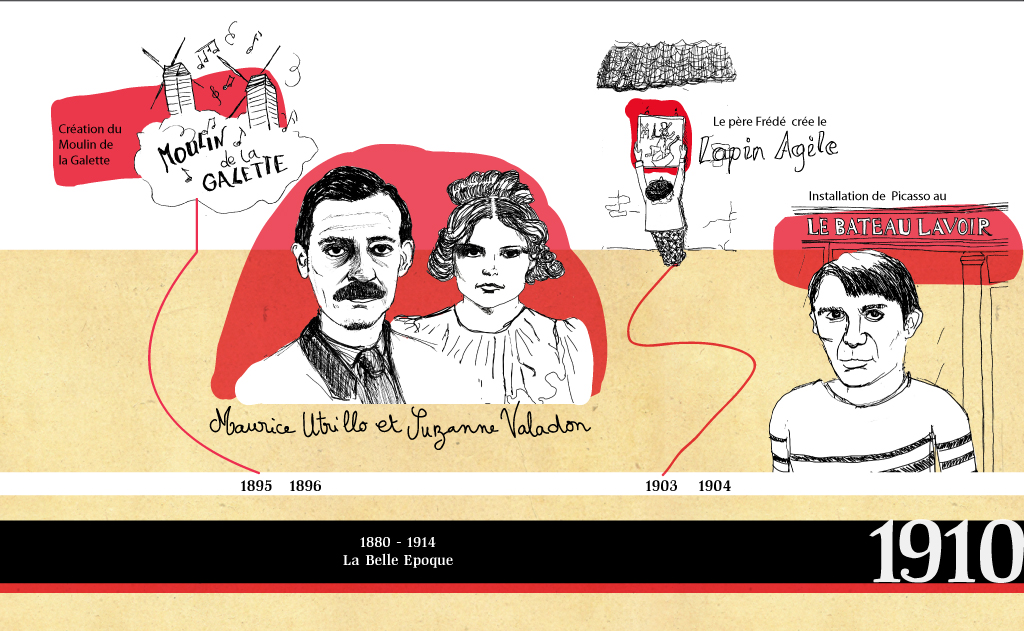

Picasso arrive au Bateau-Lavoir en 1904 (il y demeure jusqu'en 1909 et y garde un atelier jusqu'en 1912). C'est là qu'il peint Les Demoiselles d'Avignon (1907), oeuvre majeure qui marque le début du cubisme.

« Le Lapin Agile devient le refuge de la nouvelle bohème montmartroise. Dans une fumée épaisse, toute une foule de rapins aux cheveux longs, coiffés de feutre et vêtus de velours, occupent de longues tables et des bancs de bois. Quotidiennement, on y rencontrait des poètes et des écrivains : Max Jacob,

Roland Dorgelès, André Salmon, Pierre Mac Orlan, Francis Carco, Jules Depaquit, André Warnod. Mais aussi des peintres et des sculpteurs : Georges Delaw, Pablo Picasso, Paco Durio, Modigliani...»

Suzanne Valadon emménage au 1er étage du Manoir de Rosimond avec son fils Maurice Utrillo.

Le jardin du moulin Blute-Fin et une vaste maison située près du Moulin du Radet sont transformés en guingette à l'enseigne du Moulin de la Galette. En 1870, Nicolas-Charles Debray, propriétaire du moulin Blute-Fin, y ajouta une guinguette et un bal et baptisa le tout « Moulin de la Galette » en 1895.